From the Mandarin community, the Speech from Joseph Ku, one of the founders of the Chinese Mission

四十年一晃眼就過去了!

四十年一晃眼就過去了!

這是一份1983年9月份聖荷西教區發行的月報。首頁的標題是“華人尋求和教會的共融”。這是當時記者訪問我的報導。你們可以比較一下當年我們的想法和今天有什麼差別。

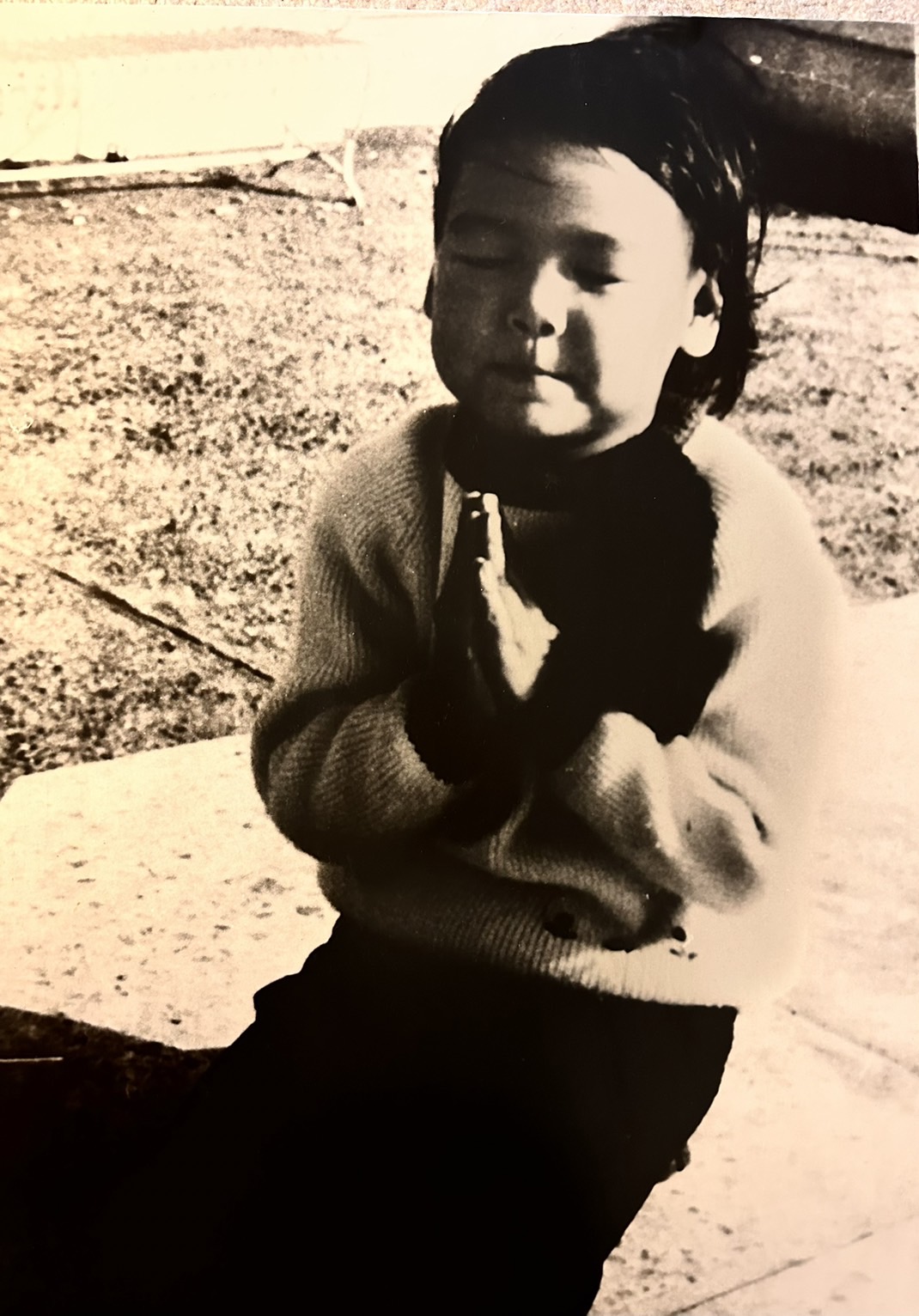

1983年我們只有十幾個家庭,沒有人會想到這個小小的查經班會有什麼前景。四十年過去了。1995年住在Fremont 的教友獨立出來,成立了他們的團體,現在屬於Oakland 教區。2001年住在中半𡷊的教友也獨立出來,成立了中半島華人天主教會,現在屬於舊金山教區。2013年聖荷西主教Patrick McGrath將我們團體提升為Mission “類堂區”的地位。在過去四十年當中,我們發展出許多不同的使徒工作和善會組織,我們也努力教育下一代的信仰,現在他們都長大成人,也從我們手中接過棒子,繼續教會賦予他們的使命。今天我沒有時間詳細解說這四十年來教會成長所有發生的故事,我只能說這一切都是天主的恩典。

我還淸楚記得1983年夏天,我們去主教公署晉見當時聖荷西第一任主教Pierre DuMaine, 希望他同意我們成立華人天主教團體。當時的主教府位於Los Altos San Joseph College, 這幢建築在1989年地震時被摧毀了。主教在見面時第一句話就問我們,為什麼你們要成立自己族裔的教會團體?你們可以看看愛爾蘭裔,意大利裔的教友,原本也有自己族群的教會團體,後來也都解散融入教會的大家庭𥚃。我的回應是,華人教友來到美國,文化的適應已經有相當困難,也很不容易融入美國堂區,來繼續保持我們的天主教信仰,當時各個堂區並沒有善會組織來歡迎新的教友,尤其是華人。反觀灣區有許多華人基督教會歡迎我們加入,如果我們沒有自己族裔的團體,使用中文來舉行彌撒禮儀及聖事,我相信許多華人教友會加入基督教會繼續保持信仰。因此,在主教的同意之下,我們就開始尋找可以接納我們的本堂。很幸運地我們找到St Clare,當時的本堂神父Fr Rock同意接納我們團體成為堂區的一員,我們就此定下直到現在。今天我的時間有限,無法詳述我們這些年怎麼度過的,我只想和大家分享我們聖荷西華人天主教會的願景。按照2020年加州人口普查的統計,在我們教區範圍內大約有廿萬華人居住,他們大多數都受過良好的教育,也有好的職業。這些華人和他們在香港,台灣和中國的親朋好友都常有密切來往。這些華人就是我們教會福傳的對象,因此,我們的福傳使命並不僅限於本地,透過和他們的接觸,間接地我們也會影響到散居亞洲各地的親戚朋好友。我們相信這樣的福傳工作對於各地的華人也有一定程度的影響。

耶穌在福音裡講過這樣的比喻:天國好像一粒芥子,人把它撒在自己的田裡。它固然是各樣種子裡最小的,但當它長起來,卻比各種蔬菜都大,竟成了樹,甚至天上的飛鳥飛來,在它的枝上棲息。

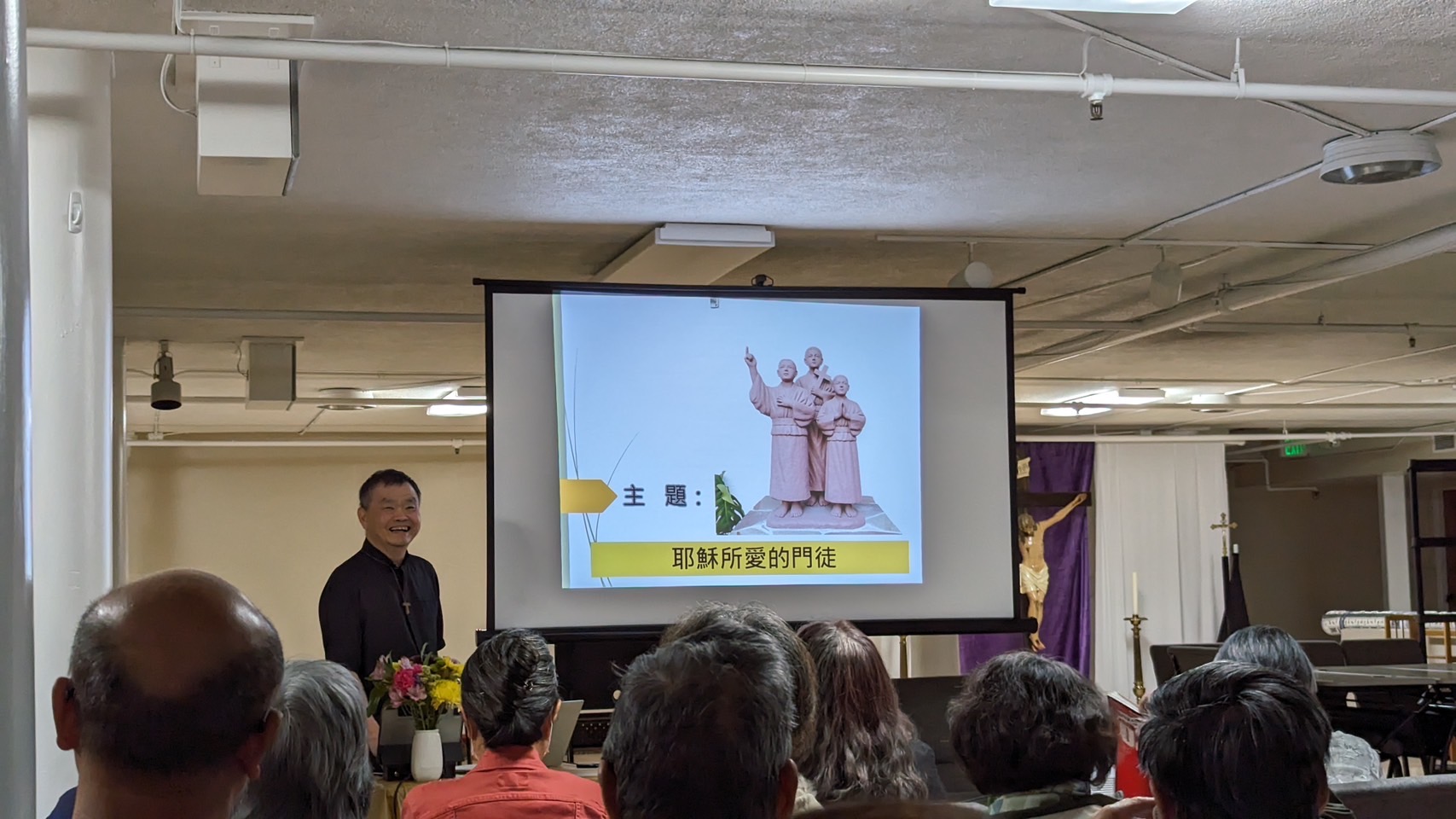

我們聖荷西華人天主教會現在看起來似乎還很小,但是我們有信心天主可以將它成為傳播福音的工具,造福許多在海外的華人同胞,吸引他們歸向主耶穌基督。在過去四十年𥚃我們見證了天主的恩典,我們相信天主會繼續祂給我們團體的使命來拓展神國。讓我們團結在聖荷西主教 Cantù之下,朝向目標邁進,特別是他即將宣佈的新牧靈計劃下努力合作。

Forty years have passed by so quickly. Here is the Valley Catholic newspaper dated September 1983. The headline article has the title “Chinese Seek Strong Church Ties”. The journalist Thomas Gradowski has interviewed me about our Chinese community. You could read this article about my perspective then, and compare it to what we have now. At that time, we only had 10+ families in the community, none of us could imagine what the future of this little bible study group would grow. Now 40 years have gone by; in the year of 1995 Fremont community spun off, and now it belongs to the Oakland Diocese, in the year of 2000, the San Mateo community also spun off, and now it belongs to the San Francisco Diocese. in 2013, Bishop McGrath elevated our community to Mission status.

Throughout the last 4 decades, we have developed many different ministries and educated our children, now they are taking over our role to continue this Mission. I can share a lot of stories about how this community evolved in the past 4 decades. It’s all by God’s grace. I still remember vividly in 1983 that we went to see Bishop Pierre Dumaine to ask his permission to form our San Jose Chinese Catholic community in his office located in St. Joseph Seminary, Los Altos, now Rancho San Antonio. The first question Bishop asked us was: why do you want to have your own ethnic community? Look at the Irish community, and Italian Catholic Federation, where are they now? I told him that being a Chinese Catholic coming to America, cultural adjustment has already hard enough for us, let’s alone keeping our Catholic faith in a local parish. There was no hospitality ministry toward Asian Catholics in any parish within the Diocese. In the meantime, there were numerous Chinese Protestant Churches welcoming us to join them. If we don’t have our ethnic community and use our language to conduct liturgy and sacraments, sooner or later, most of us will join them to continue our Christian faith. So, that was the starting point. When we started looking for a home for our community, Fortunately, Fr. Rock of St. Clare welcomed us to his parish. We stayed here ever since.

I don’t have time to share with you how we have gone through all those years. However, I do want to share with you our perspective of the San Jose Chinese Catholic Mission. According to the Census Bureau statistics in 2020, there were more than 200,000 Chinese living in Santa Clara County. They are all highly educated and their connections to China, Hong Kong, and Taiwan are very close. In other words, our mission will not just serve our community, we are focusing on the Chinese population who has not yet been evangelized in this Diocese. Through them, the influence and impact would be big.

Like a mustard seed, it could be small in the beginning, but if it is nourished right, it would grow big and even the birds might find a place to rest in its branches. The San Jose Chinese Catholic Mission might be small now, but we believe that God could use it as His instrument to benefit many overseas Chinese and draw them to God. We have witnessed God’s grace in the last 40 years, we have confidence that God will continue His work in our community to spread the Kingdom of God.

In the name of the whole Chinese Mission our gratitude to Bishop Cantu for his support, and our assurance that we will work together to support the New Pastoral Plan that he is preparing to announce for our Diocese of San Jose.

From the Cantonese Community, the speech of Clement Wong

Dear Fr. Ligot, Msgr. Cilia, Fr. Olivera, Fr. Angelbert, all the priests, religious sisters, and brothers, parishioners, families and friends, thank you for celebrating this joyful event with us today.

Dear Fr. Ligot, Msgr. Cilia, Fr. Olivera, Fr. Angelbert, all the priests, religious sisters, and brothers, parishioners, families and friends, thank you for celebrating this joyful event with us today.

I am Clement Wong, the current Finance Chair of the Cantonese community. On behalf of the leadership team and our community, we want to sincerely thank a lot of people who have built this Chinese Catholic community to where we are today. Starting with Bishop Cantú, the diocese, and its staff for their invaluable support. Then Fr. Olivera, Fr. Angelbert, Msgr. Cilia, the late Bishop DuMaine, who approved the official founding of the groups; the late Bishop Emeritus McGrath, Msgr. Koo, Deacon Liao, countless other priests, all the previous leadership teams, and parishioners who gave so much to contribute to the success of this Chinese Catholic Mission.

Don’t take it lightly having the support from the Bishop and the diocese for setting up and running an ethnic group’s mission and its importance. Just 2 weeks ago, as an example, right after the Cantonese Mass and before the Mandarin Mass, I met a lovely couple: The husband is Caucasian and raised in Catholicism but not officially baptized. He wants his newlywed Chinese wife to learn more about the Catholic faith and Mass. They found out about our Mandarin Mass here and came. We had a great chat and I am glad to see them here today. Without SJCCM, encounters like this would not have happened. I live in Dublin and still come here. I serve in my local parishes too but there is just something about this Chinese community that draws us to come all the way down here like a magnet. It’s like for the Chinese people here who have been traveling for weeks or months without Chinese food, think about the moment when you are home and finally have a Chinese meal. Yummy! 狼吞虎咽的吃 It’s the home feeling. This Chinese Catholic Mission, is about us being “home” with fellow sisters and brothers who share in the same Catholic faith.

Now building and running such a community isn’t without challenges. Indeed. But like gold tested by fire, I believe that when everyone comes with joyful, loving, open, humble and forgiving hearts, when we focus on common ground rather than differences, when we live out on what God wants instead of what I, what we want, we can grow stronger together – not just stronger for each other within these walls, but the “home-coming” energy and drive to bring the Good News to folks outside these walls.

As we embark on another 40 years and many thereafter, with such grace and resources of a Chinese Catholic Mission the Lord has given us, we look forward to bringing more non-believers to become believers, helping parishioners deepen their faith and service, and reaching out to people inside and outside the church to cater to their needs. As we share in the Eucharist, the real presence of Jesus, let us seek to know the heart of Christ, see the face of Christ, and be the hands of Christ and keep bringing in talents and resources to help further the mission of this combined community as well as supporting our mission together with the diocese and our Mother Church.

From the English Community, the speech of Joanne Chao

Today, I am very happy to be here as a witness to the wonderful journey of faith, friendship, and growth that has unfolded within our SJCCM English community over these remarkable 40 years. My parents, 夏成銘 and 任小音, were part of the first generation of Chinese Catholic families who started this mission. I grew up within the walls of this Church, went to (and also dreaded) weekly CM (we called CCD back then), altar served and played piano like we make our children do today, and yes, also performed Christmas shows on the very same parish hall stage next door. It was also here that I forged enduring friendships, and received the wisdom and guidance of so many 叔叔s and 阿姨s, priests and young adults who dedicated themselves to my spiritual formation. Their influence helped shape my faith and, in many ways, continues to inspire me to follow in their path for others.

Today, I am very happy to be here as a witness to the wonderful journey of faith, friendship, and growth that has unfolded within our SJCCM English community over these remarkable 40 years. My parents, 夏成銘 and 任小音, were part of the first generation of Chinese Catholic families who started this mission. I grew up within the walls of this Church, went to (and also dreaded) weekly CM (we called CCD back then), altar served and played piano like we make our children do today, and yes, also performed Christmas shows on the very same parish hall stage next door. It was also here that I forged enduring friendships, and received the wisdom and guidance of so many 叔叔s and 阿姨s, priests and young adults who dedicated themselves to my spiritual formation. Their influence helped shape my faith and, in many ways, continues to inspire me to follow in their path for others.

Two nights ago, connecting with many of my old Church friends at the Watermark 30-year reunion event reminded me of the profound impact our high school youth group had on my experience. It is humbling to recognize that I am now considered an “elder” among that group, and somewhat weird that the kids of kids I grew up with here are calling me “teacher Joanne”.

I remember a time, not too long ago when our English-speaking Chinese community faced an uncertain future. In a visioning workshop, we pondered if we’d even be here by 2020. But when I attend Sunday English Mass now, the pews are filling up again with young families and babies. The mustard seed has indeed grown!

As we celebrate these 40 years, I am filled with gratitude. Gratitude for all those who guided me in faith and community. Gratitude for the friends I met here that over decades have become family. And gratitude for the new generation of leaders working tirelessly to revitalize this Chinese English community, creating a vibrant and welcoming home for those seeking to raise their families in the faith, as well as those feeling the call to return.

Thank you Fr O for shepherding our community all these years, and Fr Ligot, for representing Bishop Cantù today in the ongoing support of our Chinese Catholic Mission. Please pray for us, that God’s will may be revealed and embraced in every aspect of our journey.

我們的天父,四十一年前的基督普世君王節,祢號召聖荷西華人天主教友們,建立一個充滿愛和使徒精神的團體。

我們的天父,四十一年前的基督普世君王節,祢號召聖荷西華人天主教友們,建立一個充滿愛和使徒精神的團體。

四十年一晃眼就過去了!

四十年一晃眼就過去了! Dear Fr. Ligot, Msgr. Cilia, Fr. Olivera, Fr. Angelbert, all the priests, religious sisters, and brothers, parishioners, families and friends, thank you for celebrating this joyful event with us today.

Dear Fr. Ligot, Msgr. Cilia, Fr. Olivera, Fr. Angelbert, all the priests, religious sisters, and brothers, parishioners, families and friends, thank you for celebrating this joyful event with us today. Today, I am very happy to be here as a witness to the wonderful journey of faith, friendship, and growth that has unfolded within our SJCCM English community over these remarkable 40 years. My parents, 夏成銘 and 任小音, were part of the first generation of Chinese Catholic families who started this mission. I grew up within the walls of this Church, went to (and also dreaded) weekly CM (we called CCD back then), altar served and played piano like we make our children do today, and yes, also performed Christmas shows on the very same parish hall stage next door. It was also here that I forged enduring friendships, and received the wisdom and guidance of so many 叔叔s and 阿姨s, priests and young adults who dedicated themselves to my spiritual formation. Their influence helped shape my faith and, in many ways, continues to inspire me to follow in their path for others.

Today, I am very happy to be here as a witness to the wonderful journey of faith, friendship, and growth that has unfolded within our SJCCM English community over these remarkable 40 years. My parents, 夏成銘 and 任小音, were part of the first generation of Chinese Catholic families who started this mission. I grew up within the walls of this Church, went to (and also dreaded) weekly CM (we called CCD back then), altar served and played piano like we make our children do today, and yes, also performed Christmas shows on the very same parish hall stage next door. It was also here that I forged enduring friendships, and received the wisdom and guidance of so many 叔叔s and 阿姨s, priests and young adults who dedicated themselves to my spiritual formation. Their influence helped shape my faith and, in many ways, continues to inspire me to follow in their path for others.